障害者雇用の業務切り出し方法と成功事例をご紹介

- 公開日:

- 2025.03.17

- 最終更新日:

- 2026.01.07

障害者雇用でよくあるお悩みの1つが業務切り出しの課題となっており、「任せる仕事がない」「どう業務を切り出していいかわからない」という方は多くいらっしゃいます。

業務切り出しについては障害者雇用の専門的なノウハウがない企業の場合、中々解決が難しい問題となっています。

そこで、本記事では障害者雇用における業務の切り出し方法と成功事例をご紹介していきます。

業務切り出しの考え方や、具体的な手順、他社の成功事例を解説していくので、業務切り出しでお困りのご担当者様はぜひご参考ください。

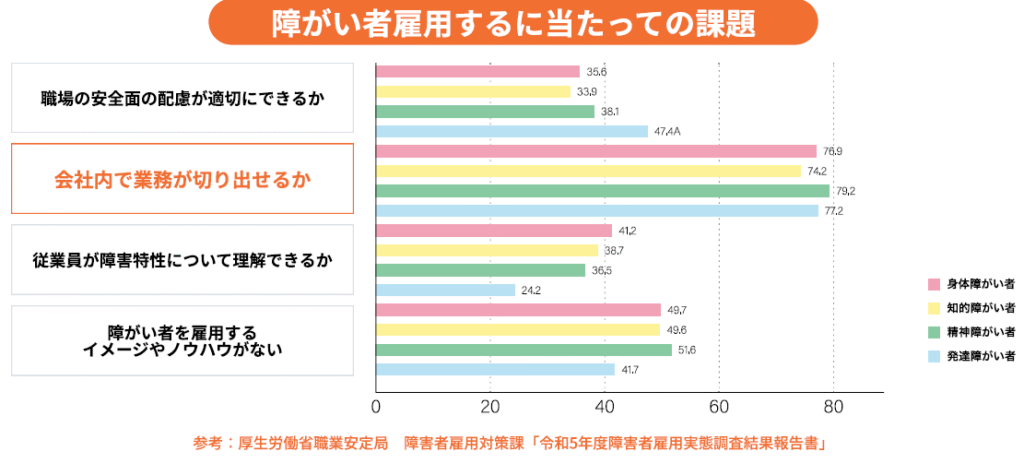

業務の切り出しは多くの企業が抱える課題

厚生労働省によると障がい者の方を雇用するにあたっての課題で最も多いのが「業務切り出し」の課題になります。

障がい者雇用をしてはいるものの、「障がい者の方に任せる業務がない」と頭を抱えている企業は非常に多いです。

業務切り出しが適切にできていないと業務のミスマッチが起こり、障がい者の方の早期離職や長期の休職にもつながるといった問題も発生するため、障害者雇用をおこなっている企業としては解決したい課題となっています。

では、どのようにしたら業務切り出しの課題を解決することができるのか、ポイントや具体的な手順を解説していきます。

障がい者雇用も業務から考える

障がい者雇用の場合、法定雇用率達成のための人数重視の採用となり、雇用後に「業務と障がい特性があってない」「対応してもらう業務がない」といった問題が生じ、雇用後に休職や早期離職につながることが少なくありません。

そのため、まずは一般採用と同じように業務を先に決めてその業務に従事できるのはどのような人材か要件を定めるのが基本です。

障がいのある方が得意な業務とは

また、障がいのある方の得意・不得意は障がい特性と個性によるため、雇用時にはその特性を理解し、自社で任せられる仕事を事前に検討することが重要です。

実際にどのような業務に従事しているのか特性ごとに業務例をご紹介するので業務切り出しの参考にしてみてください。

ご紹介する例はあくまでも実際の例であり、各個人によって得意とするものは違うため、参考程度にご参考ください。

身体障がいの方が一般的に向いている業務

身体障がいの種類によっても異なりますが、事務作業などのデスクワークに従事する方が多い傾向にあります。人によっては事務作業全般(電話対応含む)が可能です。

また、前職の経験を活かしている人が多い傾向にあります。

身体障がいの方が実際に障害者雇用で従事している業務例としては以下のようなものがあります。

・事務作業:データ入力・書類の作成など

L書類の作成、データ入力、伝票の処理、電話・メールでの問い合わせ対応

・簡単な製造作業:食品の盛り付け作業・簡単な組立作業など

L座ったままできる組み立て作業、体に負担がかからない食品の盛り付け作業、検品作業

・エンジニア、Webデザイン/コーダーなど

Lハードウェア・ソフトウェアの知識・開発コードに関する業務、セキュリティやネットワークに関する業務、デザインに関する業務、デザインをするためのツール設定、市場のトレンドやマーケティングに関する業務

知的障がいの方が一般的に向いている業務

知的障がいをお持ちの方は、清掃作業や製造作業など体を使った業務に就いている方が多く、パソコンを使ったオフィス業務よりも変化の少ないルーティンワークが好まれる傾向があります。

知的障がいの方が実際に障害者雇用で従事している業務例としては以下のようなものがあります。

・清掃作業:ビルやホテル、施設の清掃など

・梱包・商品管理などのバックヤード作業:商品管理・梱包作業など

L商品を管理する棚に並べる、出荷する商品の仕分けをする、梱包作業をおこなう

・簡単な製造作業:食品の盛り付け作業や組み立て作業など

L食品の簡単な製造や盛り付け作業、商品の簡単な組み立て作業

※人と接することやパソコンを使った業務が得意な方もいる

精神障がいの方が一般的に向いている業務

精神障がいの方は新しい環境に慣れることが苦手なため、事務作業(営業メール送信、Webデザイン、経費処理)等のデスクワークで短時間労働から始められるものが向いている傾向があります。

また、本人に抵抗感がなければ前職での経験を活かした仕事をする方もいます。

精神障がいの方が実際に障害者雇用で従事している業務例としては以下のようなものがあります。

・メール対応:顧客からの問い合わせ対応など

L商品やサービスの使い方についての案内、商品やサービスの不具合についての対応、新しい商品やサービスの案内

・事務作業:データ入力・書類の作成など

L書類の作成、データ入力、伝票の処理、メールでの問い合わせ対応

障害者雇用の業務切り出し手順

障害者雇用で業務を切り出す時の手順についてみていきましょう。

手順1:各部署に業務のヒアリングをおこなう

まずは、対象業務のある部署を選定します。

適した業務がなさそうか各部署に以下の内容のヒアリングを行い可能性を探っていきます。

・外部委託している業務はありませんか?

例:名刺作成、オフィス掃除、請求書代行

・マニュアル化されている仕事はありませんか?

例:給与計算、勤怠確認、備品補充

・毎日定期的に発生する業務はありませんか?

例:PDF化、電話受け、データ入力

・量の多い仕事はありませんか?

例:検品、資料封入封緘、発送、押印

・緊急性は低いが、余裕があればやりたい仕事はありませんか?

例:書類、ファイル整理、ラベル貼り、物品清掃

この時点で詳細に洗い出しする必要はありません。

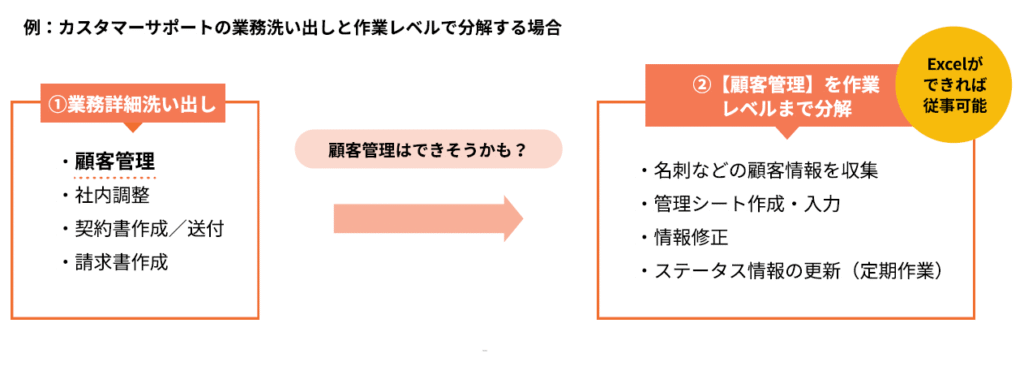

手順2:業務の洗い出しと見える化

会議等により部署が決定したら、業務の詳細を洗い出していきます。

業務を洗い出し、従事可能な業務を見つけ出す

それぞれの業務を細分化することで障がいのある方が従事可能なタスクが見えてきます。

例えば、カスタマーサポートの業務を洗い出し、その中の顧客管理の業務を作業レベルまで細かく分解することで、Excelができれば切り出せそうな業務を見つけることができます。

このように、業務をタスクレベルまで細分化してリスト化し、業務の見える化をしましょう。

「時間軸」を意識して見える化する

細分化したタスクの種類や量に対して、いつまでにどのくらいの時間が必要なのか、「時間軸」を意識して見える化していきます。

タスク同士の関係性がバラバラでは、業務に従事してもうまく機能しない、業務効率性が下がる可能性があります。

タスク間の相互関係を見える化するポイント

・誰がどのタイミングで行うのか

・誰と誰が連携するのかなど

業務切り出しシートに落とし込んで見える化する

次に、作業プロセスごとに「難易度」「作業にかかる時間」「判断基準」 などを業務切り出しシートに落とし込み、見える化します。

これらによって、障がいのある社員が従事可能かどうかが分かり、従事可能である場合、業務に求められる「人材要件」や「一人ひとりの業務量」、「チームでの進め方、連携方法、注意点」などが見えてきます。

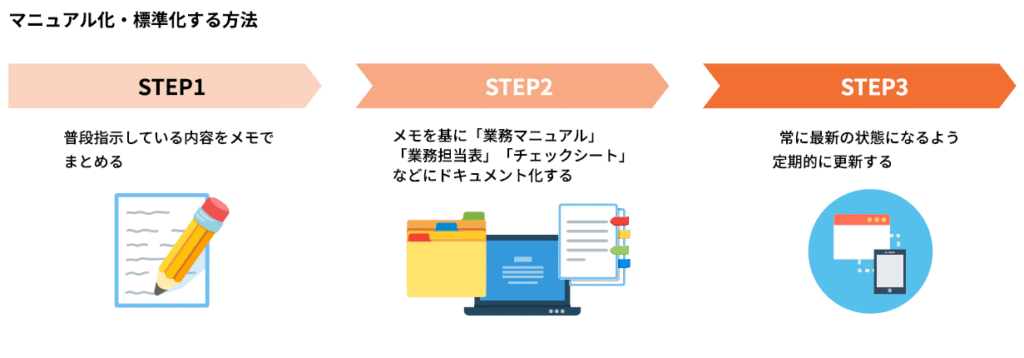

手順3.マニュアルの作成

最後に、創出・切り出した業務はマニュアル化・標準化しておきましょう。マニュアルを作成しておくことで、障がい者従業員が業務で迷わず作業可能になったり、新人新人社員の育成工数削減にもなります。

また、社内業務全般の効率化にも繋がります。

業務切り出しの成功事例

障がい者雇用で業務を切り出す時の一般的な手順を解説してきましたが、実際に業務切り出しに成功している企業ではどのようなことをおこなったのか他社事例をいくつかご紹介したいと思います。

他社事例①:サービス業

毎月定期的に発生する業務を切り出すことに成功

あるサービス業の企業では障がい者雇用を始めたが、勤怠に関する業務しか切り出せず、毎日2時間ほどで業務終了し課題に感じていました。

そこで、障がい者の方と面談をし、どんなことが得意なのか、任せられそうな業務がないか直接ヒアリングをすることにしました。

すると、文章を書くことや誤字脱字を見つけるといったことが分かり、ライティングと契約書保管業務を切り出すことができるようになりました。

- 文章を書くことが得意→社内報の社員紹介とコラムを担当。

- 誤字脱字など見つけるのが得意→契約書チェック、保管。

このように、障がい者の方の得意なことを聞くことで、採用当初では想定していなかったような業務を切り出せる場合もあります。

業務切り出し成功のポイント:

障がい者従業員との月1回の面談時を通して、障がい者従業員の理解を進めた。その結果、面談でそれぞれの個性や能力を発見でき、新たな業務を切り出せた。

他社事例②:福祉関連

外部委託予定の業務を切り出すことに成功

ある福祉関連の企業では、社内のSNSマーケティング担当が対応できないバナー制作・動画制作業務を外部委託する予定でした

しかし、社内の障がい者従業員の中にバナー広告、動画制作の経験がある障がい者従業員がいることが分かり担当依頼することになりました。また、任せたい業務が分かりやすいように同時にマニュアルも作成。

その結果、毎月企業HPで動画を公開し、企業キャラクターもでき、周りからの認知度が上がってきたといった成果につなげることもできました。

このように、障がい者の方の中にはバナー制作・動画制作といったデザイン関連の知識や経験を持っている方もおり、得意なことを業務にして切り出すといったことも可能です。

障がい者雇用でもデザイナーやプログラマーといった専門スキルをもった方を採用することはできるため、社内でそういった業務で手が足りない場合は障がい者の方に切り出してみるのも良いかと思います。

ポイント:

マーケ担当が対応できない業務をバナーや動画作成経験のある障がい者従業員に任せた。得意な分野の業務であったため、こちらの指示以外でも色んなアイデアを出してもらい、企業HPがかなり改善された。

2つ他社事例をご紹介しましたが、他の事例は以下の資料でご紹介しているので、ご興味のある方はぜひご覧ください。

⇒事例から学ぶ業務切り出しの課題解決方法 無料ダウンロードはこちらから

業務を切り出すときの注意点

ここまで、業務切り出しの手順や事例について解説してきました。

次に、「業務切り出しの注意点」について解説します。気を付けるべきところは、以下の3つです。

- 障がいの程度や特性は人それぞれであると理解する

- 業務タスクを可視化することは必

- 相談しやすい環境づくりを行うことも重要

一つずつ見ていきましょう。

障がいの程度や特性は人それぞれであると理解する

障がい者の雇用率は法定雇用率によってある程度数値化して計られますが、当然お一人おひとりの障がいの程度や特性は、数字のみによって決められるものではありません。身体・精神・知的でそれぞれ障がいの出方は違います。

また、たとえば同じ「身体障害者1級」であっても、「四肢にはなんら異常は認められないが、両方の視力の和が0.01以下(目の障がい)」である人もあれば、「両足が欠損(太腿の2分の1以上)している」という人もいます。

障がい者雇用を行うときは、「障がい者が働きやすいように配慮を」といわれますが、それぞれの障がいによって行うべき配慮が違うこと、それによって職場環境の整備が変わってくることは、しっかり押さえておかなければなりません。

業務タスクを可視化することは必須

業務のタスクを可視化することは、ほぼ必須です。このときには、下記の6つの項目で書き出していくとよいでしょう。

・業務のカテゴリー

・具体的な業務内容

・行う場所

・〆切

・優先度

・必要なマニュアルがどこに置いてあるか、迷った際の相談先

なおこれはスプレッドシートを利用すると非常に管理しやすくなります。社員がリアルタイムで更新することもできますし、見た目にもわかりやすく、「迷っている時間」「混乱による精神的負担」を大きく軽減できます。

相談しやすい環境づくりを行うことも重要

障がい者の離職率は、障がいを抱えていない人のそれに比べて、高いという統計結果があります。

厚生労働省の出したデータでは、「離職率は(業種によって異なるが15.0パーセント」というものがあります。

対して障がい者の1年後の離職率は、もっとも定着率が高い発達障がい者であっても28.5パーセント、もっとも低い精神障がい者の場合は50.7パーセントとなっています。

仕事のノウハウや知識を伝えてきた人に辞められてしまうと、そこにかけた人件費や時間がマイナスになってしまいます。また、障がい者雇用への理解や知識、経験の積み重ねにもなりにくくなります。早期の離職は、雇用される側にとっても雇用する事業所側にとっても、リスクが大きいものです。

そのため、「困ったことがあればすぐに相談できる環境」「分からない点があれば、何度でも聞ける環境」をしっかり作り、「離職させない職場」にしていくことが大切です。

出典:厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果の概要」p1

自社で業務の切り出しが難しい場合は

自社で業務を切り出すことに限界を感じている企業様は当社サンクスラボの障がい者雇用支援サービス「サテラボ」を課題解決にお役立てください。

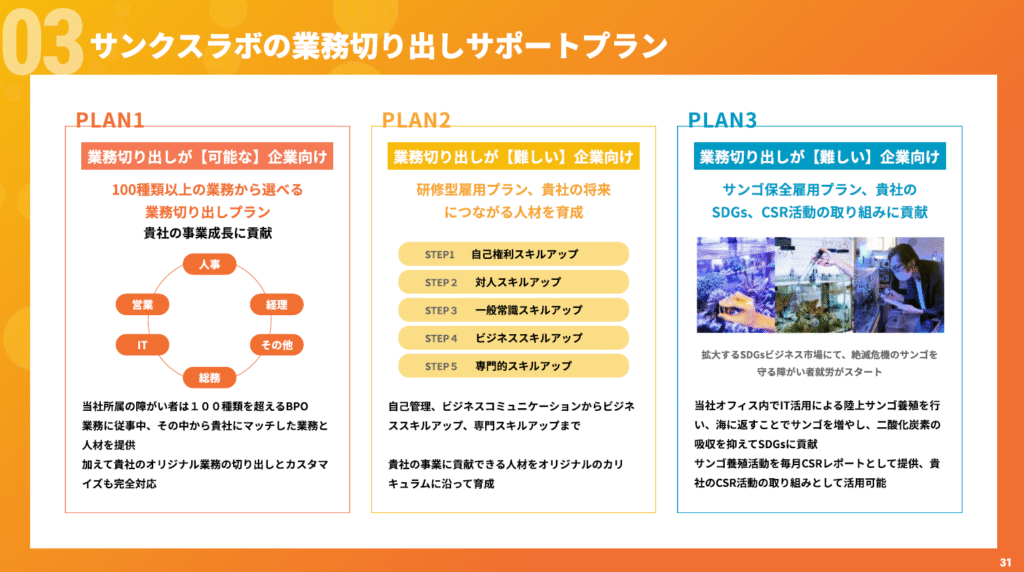

サテラボでは3つの業務切り出しサポートプランをご用意しています。

Plan1(実践型プラン):

貴社にマッチした業務と人材をご提供するプランです。当社所属の障がい者人材はさまざまなスキルや経験を持った方が多く在籍しているので、採用が難しいポジションや業務でもご紹介できるケースが多いです。

例えば、IR資料や社内向け資料など外部のデザイナーに頼んでいた業務もデザインが得意な障がい者の方もいるので採用することで、外部に依頼する負担を減らし、ちょっとしたデザイン業務を気軽に依頼できるようになるうえ、法定雇用も満たせます。

Plan2(CDP型プラン):

貴社の事業に貢献できる人材をオリジナルのカリキュラムに沿って育成するプランです。

入社段階で業務の切り出しが難しい場合や自社のニーズに合う人材が見つからない場合、多人数の雇用を行いたい場合はCDP型プランが最適です。

Plan3(珊瑚型プラン):

雇用いただいた障がい者の方に当社が運営するオフィスで珊瑚の養殖活動をしていただくプランです。

業務の切り出しは不要となっており、障がい者雇用の法定雇用率は満たしたいが、人材も足りていて任せられる業務がない場合には、珊瑚型プランがおすすめです。

企業ごとに専用の水槽と珊瑚を用意し、雇用いただいた障がい者の方が水質管理をはじめ水槽の掃除、レポート作成など貴社の代わりに珊瑚の保全活動をします。実業務での貢献はできませんが、SDGsへの取り組みとして社内外に周知、自社のブランディングとして活用いただけます

このように、サテラボでは各企業様によって異なる業務切り出しの課題に合わせて柔軟にサポートすることが可能です。

また、業務の切り出しだけでなく、障がい者従業員の勤怠管理やメンタルケアといった定着サポートなどもおこなっており、定着率は業界最高水準の99.8%となっています。

「サテラボ」のサービスにご興味がある場合はまずは下記資料をご覧ください。業務の切り出しプランについても詳しく記載しています。

まとめ

これまで障がい者雇用と業務の切り出しについて解説をしてきました。

障害者雇用において自社の業務を障がいのある方にどう切り出すかは多くの企業が悩まれる点ですが、手順に沿って細かくタスクを洗い出すことができれば、業務を創出できることは往々にしてあります。

任せる仕事がないという状態にならないためにも、今一度業務を洗い出してみてはいかがでしょうか。

この記事を書いた人

サンクスラボ編集部

サンクスラボ株式会社が運営するメディアの編集部 。 障がい者雇用にかかわる情報を日々お届けします。