障がい者雇用で人材紹介会社を利用するメリットや注意点を解説

- 公開日:

- 2025.07.04

- 最終更新日:

- 2026.02.06

障がい者雇用にあたり、人材確保に悩む会社は珍しくありません。障がい者雇用にはさまざまな種類があります。

また、一口に「障がい」といっても人によって程度やサポートの必要性、できる仕事のレベルが異なります。

そのため、「自社の仕事にマッチする障がい者の応募か来ない」「障がい者を雇用しているが、定着率が低く早期離職を繰り返している」といった悩みを抱えている企業の担当者も多いでしょう。

障がい者雇用におけるミスマッチをなくし、障がい者の職場定着率をあげるには人材紹介を利用する方法があります。

本記事では、障がい者雇用で人材紹介を利用するメリットや必要性・注意点を解説します。障がい者雇用を検討している方や、障がい者雇用を実践しているがうまくいかずに悩んでいる企業の担当者様は、ぜひ最後まで読んで参考にしてください。

目次

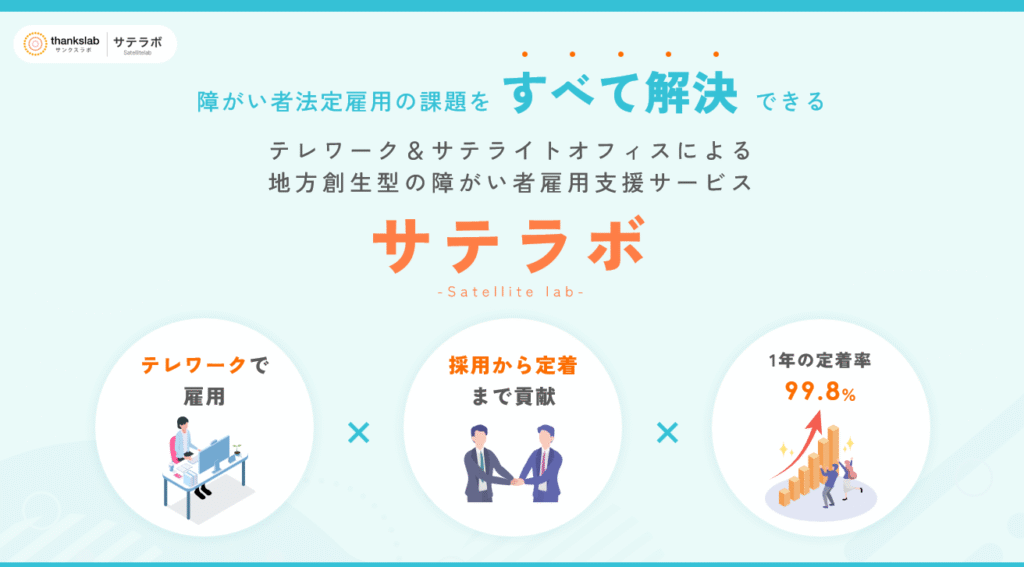

定着率99.8%!障がい者雇用のお悩みは「サテラボ」でまるごと解決

サンクスラボの「サテラボ」は、テレワークとサテライトオフィスを活用した障がい者雇用支援サービスです。

採用から業務の切り出し、日々のフォロー、定着支援までをワンストップで支援。

実績として定着率99.8%を誇り、多くの企業様が“雇用率の達成”と“継続的な雇用の安定”を実現しています。

「雇用数が不足している」「業務切り出しができない」「定着しない」とお悩みの企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

障がい者雇用における人材紹介とは

障がい者雇用における人材紹介は、一般的な人材紹介と同様に、採用を希望する企業とはたらきたい障がい者の就職希望者をつなぐ仲介サービスです。

人材紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可(職業紹介事業の認可)が必要なため、一定の信頼性と運営基準が担保されています。

一般的な採用においても人材紹介会社を通じた採用は珍しくなく、障がい者雇用でも同様に人材紹介を利用することは有効な手段のひとつです。

障がい者専門の人材紹介会社では、一般の紹介会社と同様の手順で利用できる一方で、体調管理・人柄・業務スキルなどを踏まえた「一般企業で安定して働けるかどうか」の観点からスクリーニング(選考・見極め)を行う点が特長です。

これにより、採用企業はより自社に合った人材と出会いやすく、就業者にとっても長く働ける職場を見つけやすくなっています。

障がい者雇用に人材紹介会社を利用するメリット

障がい者雇用で人材紹介会社を利用するメリットには以下のようなものがあります。

- 自社の仕事に合った障がい者を雇用しやすい

- 入社後の定着率を高めやすい

- 非公開求人の募集ができる

- 採用の手間を軽減できる

- 障がい者雇用コンサルティングも併せて利用できる

自社の仕事に合った障がい者を雇用しやすい

人材紹介会社を活用すれば、障がい者本人の希望だけでなく、障がいの特性も考慮したうえで、自社の業務に適した人材を紹介してもらえます。

障がいのある方の中には、本人の意思や能力にかかわらず、特定の作業が得意だったり、逆に苦手だったりするケースもあります。

人材紹介会社の中には、障がいや配慮事項についての専門知識を持つスタッフが在籍している場合もあり、そうした専門性をもとに人材と仕事の相性を丁寧に見極めてくれます。そのため、求職者の希望を主軸にするハローワークに比べ、ミスマッチが起きにくいというメリットがあります。

企業側にとっても、障がい特性に合った人材であれば、業務の教えやすさが向上し、教育担当者の負担軽減や定着率の向上にもつながります。

入社後の定着率を高めやすい

障がい者本人の希望だけでなく、障がいの特性と業務の相性を考慮した人材を紹介してもらえれば、入社後の定着率を高めることができます。障がい者雇用は、入社して終わりではなく、そこからが本当のスタートです。

せっかく時間と費用をかけて採用しても、短期間で離職してしまえば、企業にとっては大きな損失となります。

人材紹介会社を利用すれば、企業の面接に進む前に、担当者が障がいの特性や希望を把握したうえで、長く働ける環境や業務内容の職場を紹介してくれます。

そのため、入社後に「やはり仕事が続けられない」といったミスマッチによる早期離職のリスクを軽減できます。

非公開求人の募集ができる

人材紹介会社を利用すれば、非公開求人として募集を行うことが可能です。

障がいの特性によっては、特定の業務において非常に高い集中力や継続力を発揮できるなど、職種によっては健常者以上のパフォーマンスが期待できるケースもあります。そのため、企業によっては特定のスキルや特性を持つ障がい者に限定して求人を出したい場合もあるでしょう。

また、職種によっては業務内容に守秘義務が含まれるため、仕事内容や採用情報を一般公開せずに採用を進めたいというケースもあります。

こうした背景から、人材紹介会社は非公開求人を数多く取り扱っており、企業にとっても適した人材を効率的に確保できる手段として活用されています。

採用の手間を軽減できる

人材紹介会社を利用すれば、応募者との連絡調整や面接の日程調整、書類選考など、一次選考に含まれるさまざまな業務を代行してもらうことができます。

障がいのある方の中には、能力は高くてもコミュニケーションが苦手な方もおり、メールの返信に時間がかかったり、電話での連絡がスムーズに取れなかったりするケースもあります。これは、健常者の採用ではあまり見られない障がい者雇用特有の課題といえるでしょう。

こうした対応には、障がい者とのコミュニケーションに慣れた人材紹介会社のスタッフが間に入ることで、企業側の負担を減らし、採用プロセスを効率的に進めることが可能です。

障がい者雇用コンサルティングも併せて利用できる

また、障がい者の人材紹介を行っている会社の中には、障がい者雇用に関するコンサルティング業務も行っている会社もあります。

障がい者を初めて雇用する会社は、障がい者の人材紹介だけでなく雇用に関するアドバイスやサポートをトータルで行っている会社を利用すれば、障がい者雇用から職場の定着率を高める職場の環境づくりまでワンストップで依頼が可能です。

ただし、すべての人材紹介会社が障がい者雇用に関するコンサルティング業務を行っているわけではありません。コンサルティングを依頼できる業務も会社によって異なります。

障がい者雇用に関する業務を幅広くサポートしてほしい場合は、まず人材紹介会社の公式サイトをチェックしてどのような業務を依頼できるのか確認したうえで、会社を選ぶのがおすすめです。

障がい者雇用に人材紹介会社を利用する必要性

障がい者雇用は、民間の求人サイトやハローワークを利用しても可能です。しかし、求人サイトやハローワークは企業の需要よりも求職者の希望を優先する傾向があります。

また、求人サイトやハローワークに出せる求人票は、原則として年齢、性別、能力による制限はかけられません。例外として「仕事をするのに絶対に必要な資格がある場合」や「仕事を覚えてもらうために年齢制限が必要」といったケースは制限が可能ですが、「身体に障がいがある方のみ」「中途で障がい者になった方のみ」といった制限は難しいでしょう。

したがって、専門性が高い仕事で障がい者を雇用したい場合などは紹介会社のほうが適しています。また、中長期にわたって求人を行いたい場合にも人材紹介会社のほうが求人に適した人材を紹介してくれる可能性が高めです。

障がい者雇用に人材紹介を利用する際の注意点

最後に、障がい者雇用で人材紹介を利用する際の注意点を紹介します。初めて人材紹介会社を利用する方は、参考にしてください。

複数の人材紹介会社を比較して決める

「障害者雇用促進法」により、障がい者を雇用する企業が増えるにつれて障がい者を紹介する人材紹介会社も増えています。人材紹介会社を起ち上げるためには厚生労働者の許可が必要ですが、障がい者雇用に関するスキルは重視されません。

また、提供しているサービスも人材紹介会社によって異なります。初めて人材紹介会社を利用する場合は複数の会社を比較して自社に合ったところを探しましょう。

実績・評判も考慮して決める

人材紹介会社の中には、売上目標の達成を優先するあまり、自社に合わない人材であっても無理に紹介を進めてしまうケースがあるとも言われています。

こうしたミスマッチを避けるためにも、紹介会社を選ぶ際は価格や知名度だけでなく、実績や企業の評判、利用者の口コミなども事前にしっかり確認することが大切です。

費用がやや高くても自社のニーズを的確に理解し、適した人材を紹介してくれる会社を選べば、結果的に定着率が向上し、人材採用にかかるトータルコストを抑えられる可能性も高まります。。

人材紹介会社とハローワークは併用可能

人材紹介会社、ハローワーク、民間の求人サイトは、それぞれ特性が異なりますが、併用して活用することも可能です。

職種や採用の難易度によって使い分けることで、採用にかかるコストを抑えながら、より自社に合った人材と出会える可能性が高まります。

特に障がい者雇用を行う場合は、求人方法の選定が定着や雇用の質にも影響するため、「どの手段が自社の採用方針に合っているか」を社内で十分に検討することが重要です。

一律に「ハローワークだけ」「人材紹介会社だけ」と決めつけず、採用する職種や人材要件に応じて柔軟に選択することが、成功につながるポイントといえるでしょう。

まとめ

本記事では、人材紹介会社を利用するメリットや必要性、注意点を紹介しました。障がい者といっても、適切なサポートがあれば健康な方と変わらない、もしくは優秀な成果を上げられる人材もいらっしゃいます。

障がい者雇用を検討しているが、職種や欲しい人材によって求人方法を使い分けることが大切です。そのためには、障がい者に任せる雇用を創出する際に、どのような求人で人材を集めるのかもある程度決めることが大切です。

記事監修者:衛藤 美穂

サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム

アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。

現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。

■保有資格

MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得

夫婦カウンセラー:2012年取得